「会社のノートPCと、家のデスクトップPC。毎日使うたびに、キーボードやマウスのケーブルを繋ぎ替えるのが面倒…」 「デスクの上は、いつの間にかケーブルでスパゲッティ状態…」

そんな悩みを、あなたも抱えていませんか?

はじめまして。『ronri-gear』管理人のシオンです。 普段は土木設計コンサルタントのサラリーマンをしています。

この記事では、そんな私が「趣味のパフォーマンスを一切妥協せず、仕事の利便性を最大化する」という思想で設計した、究極のデスク環境を全て公開します。

この記事を読み終える頃、あなたは日々の面倒なケーブルの抜き差しから解放され、スッキリと整頓されたデスクで、最高の仕事と趣味に没頭できるようになっているはずです。

【1. 私のデスクの「設計思想」】

私が自分のデスクに求めたもの、それはシンプルかつ効率性です。私のデスクですることは、趣味90%,仕事(テレワーク)10%です。ただしこの10%は定期的に、必ずあるものでした。

テレワークのたびにモニター、マウス、キーボードを繋ぎ、仕事が終われば趣味用にまた繋ぎ直す。こんな非効率なことをしていました。

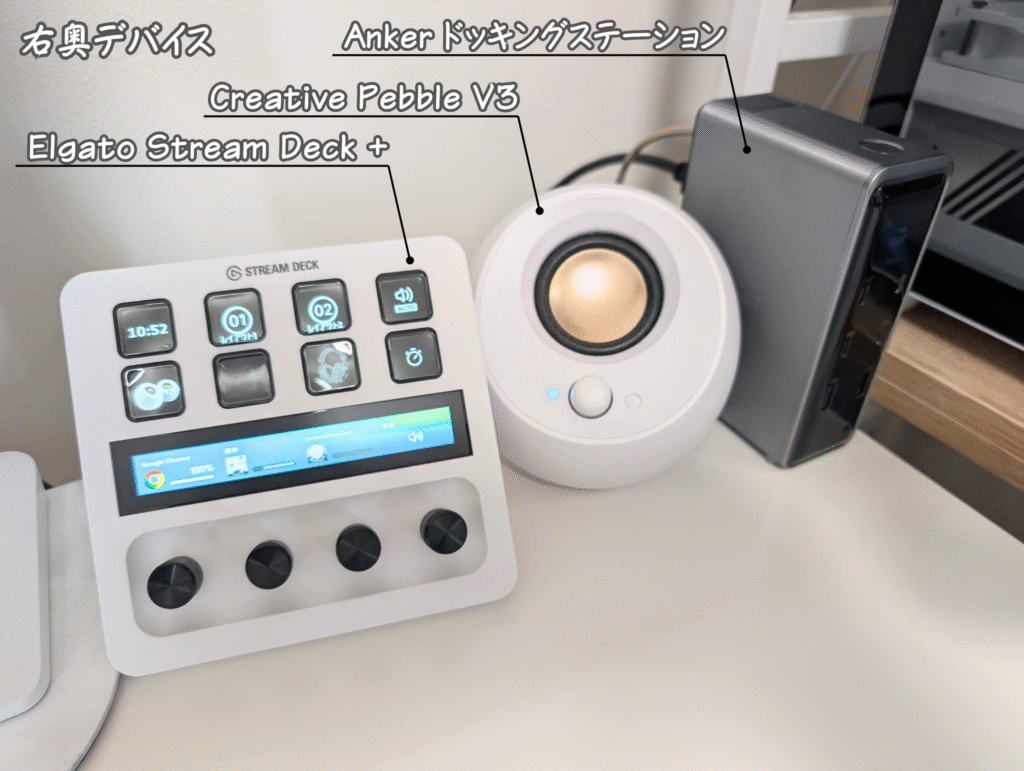

そのためのキーアイテム、私のデスクの「心臓部」となるのが、Ankerのドッキングステーションです。この1つのアイテムが、ごちゃごちゃした配線問題を解決し、理想のデスク環境を実現してくれました。

【2. デスク環境の全体像と使用ガジェット一覧】

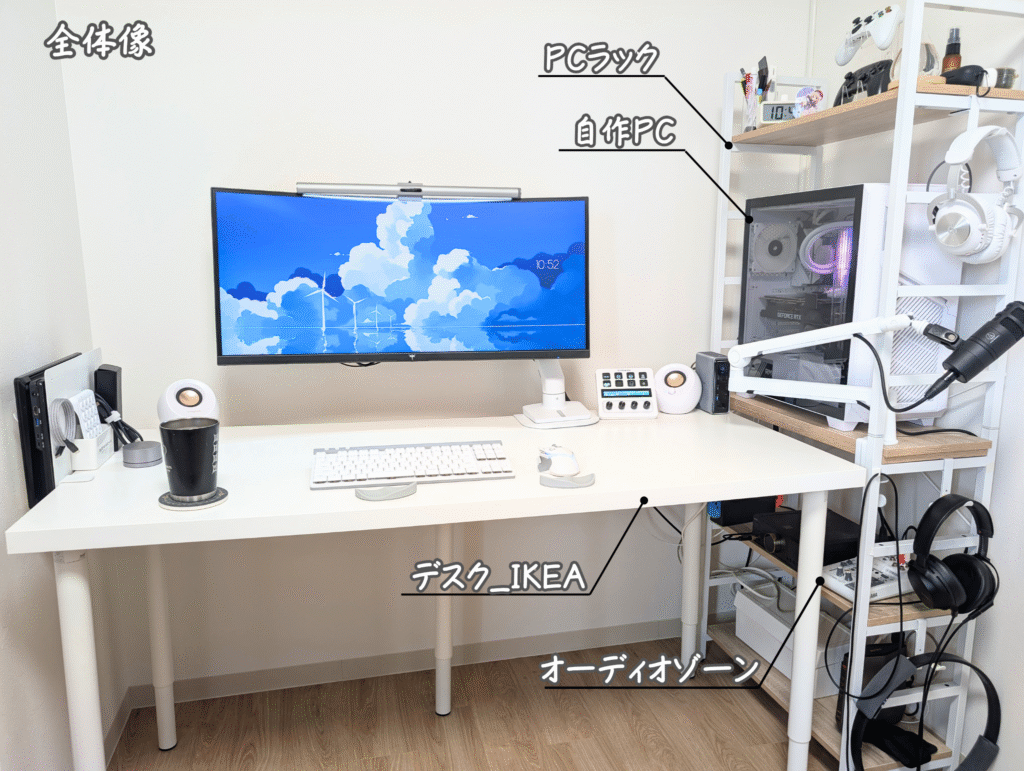

まずは、現在の私のデスクの全体像をご覧ください。

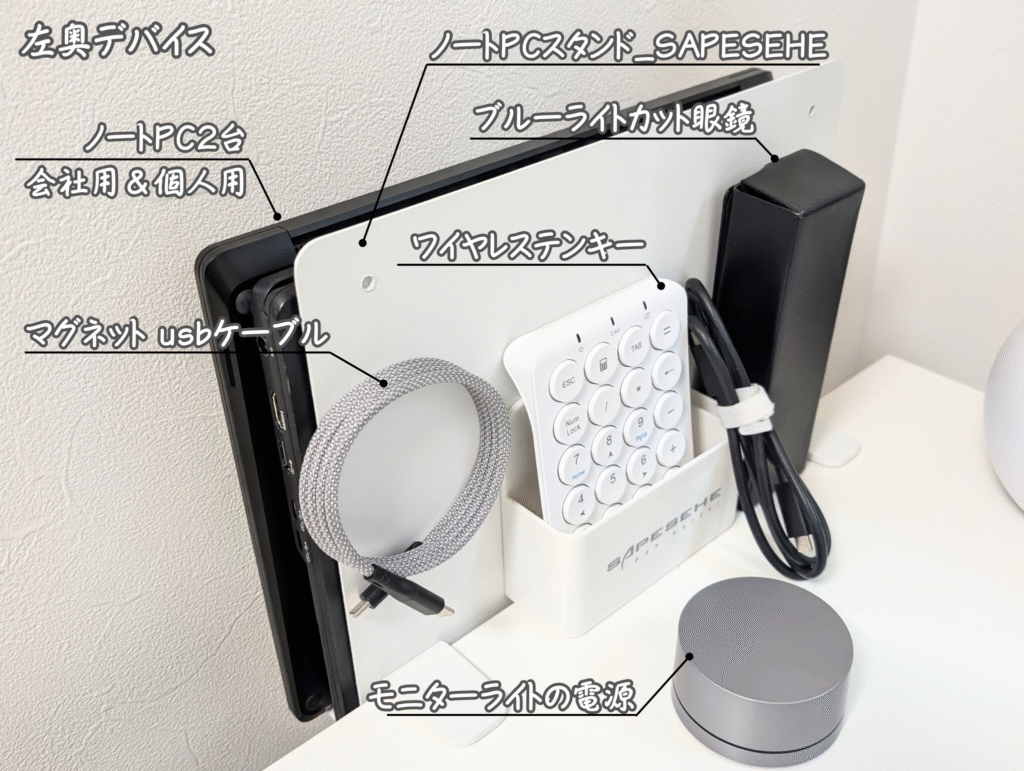

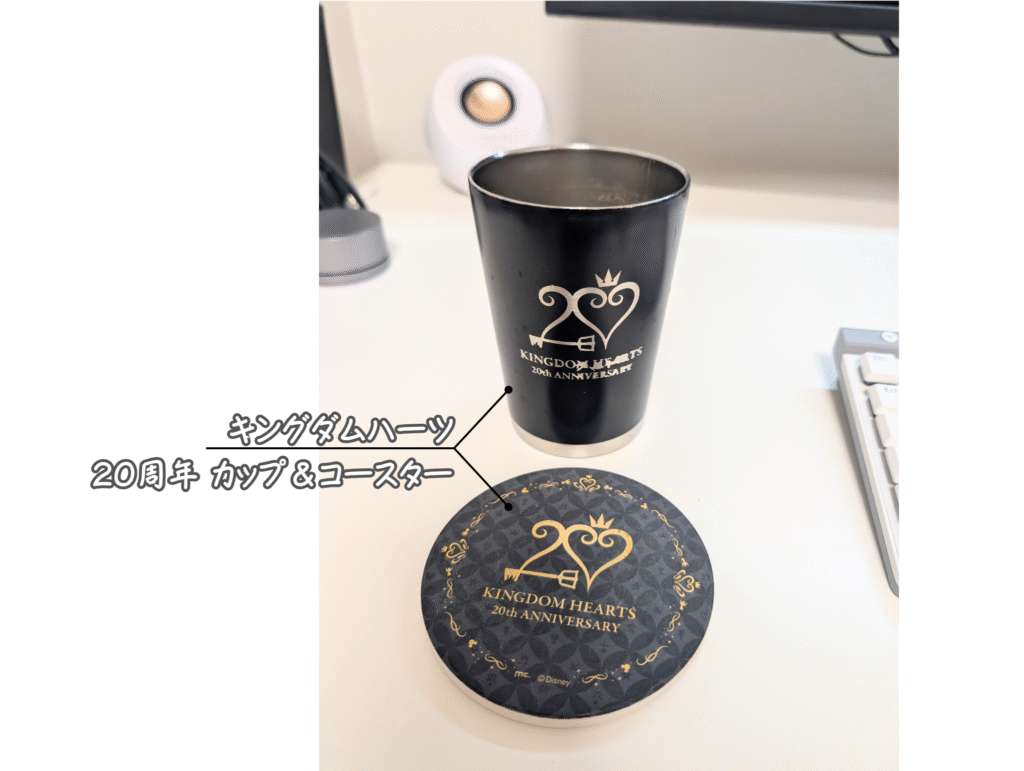

この環境を構成している、私のガジェット(ギア)たちを紹介します。

【3. 「趣味モード」と「仕事モード」の比較】

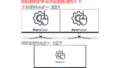

では、私のデスクが実際にどのように「趣味」と「仕事」を両立させているのか、お見せしましょう。

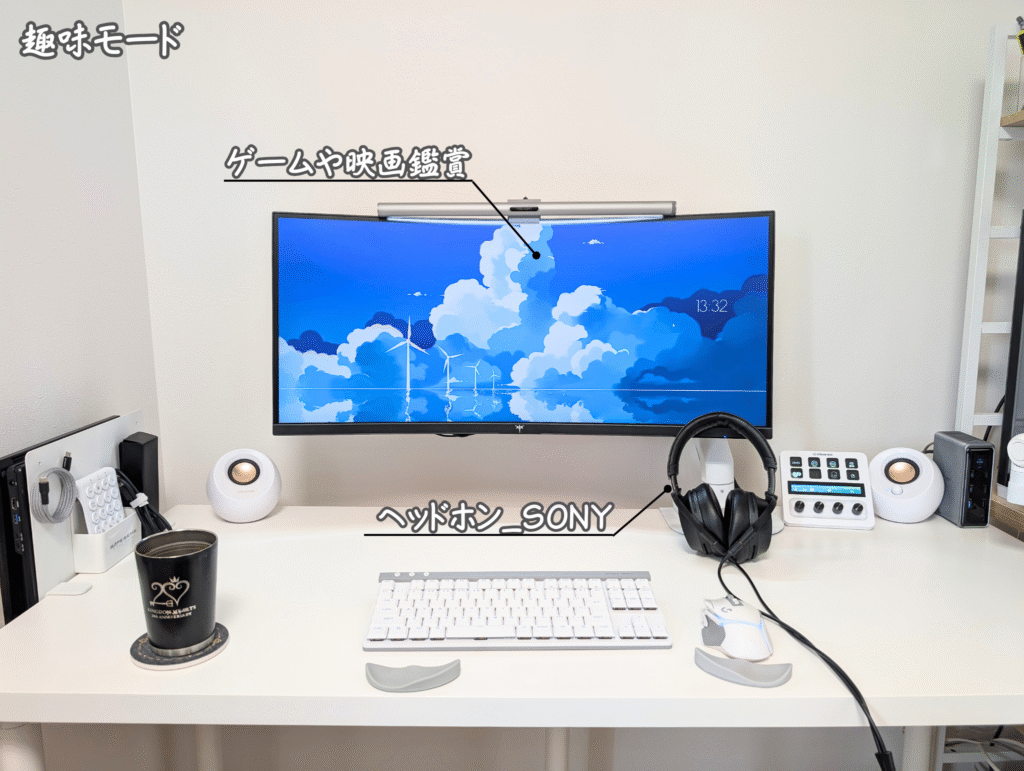

▼こちらが、最高のパフォーマンスを求める「趣味モード」です▼

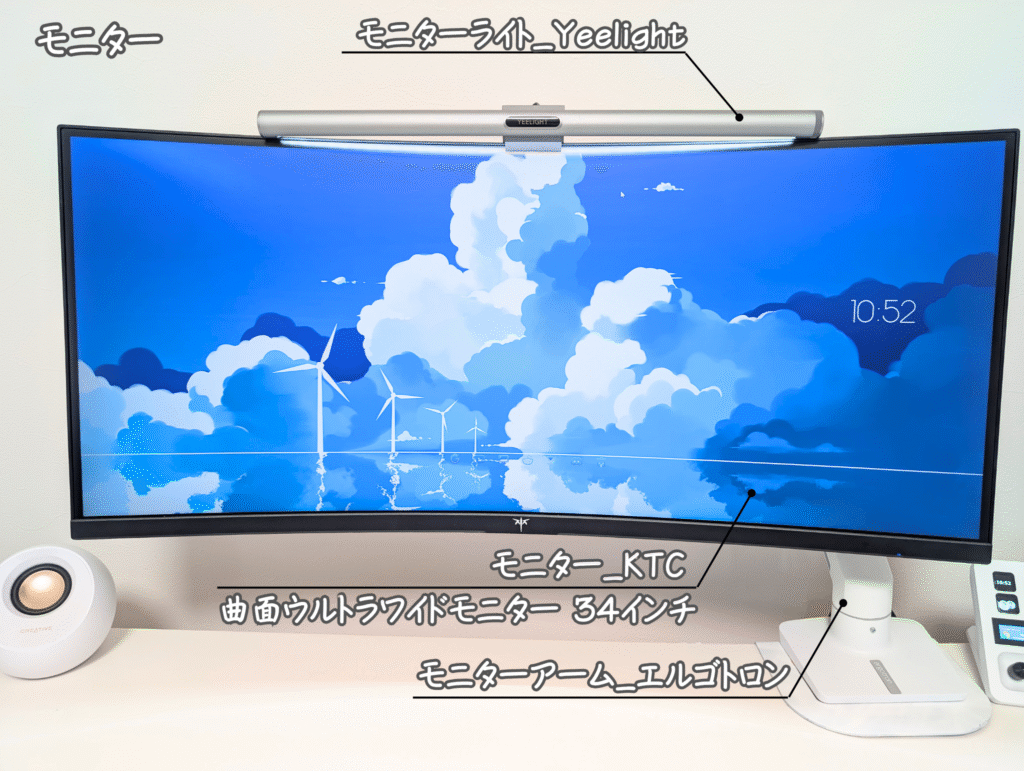

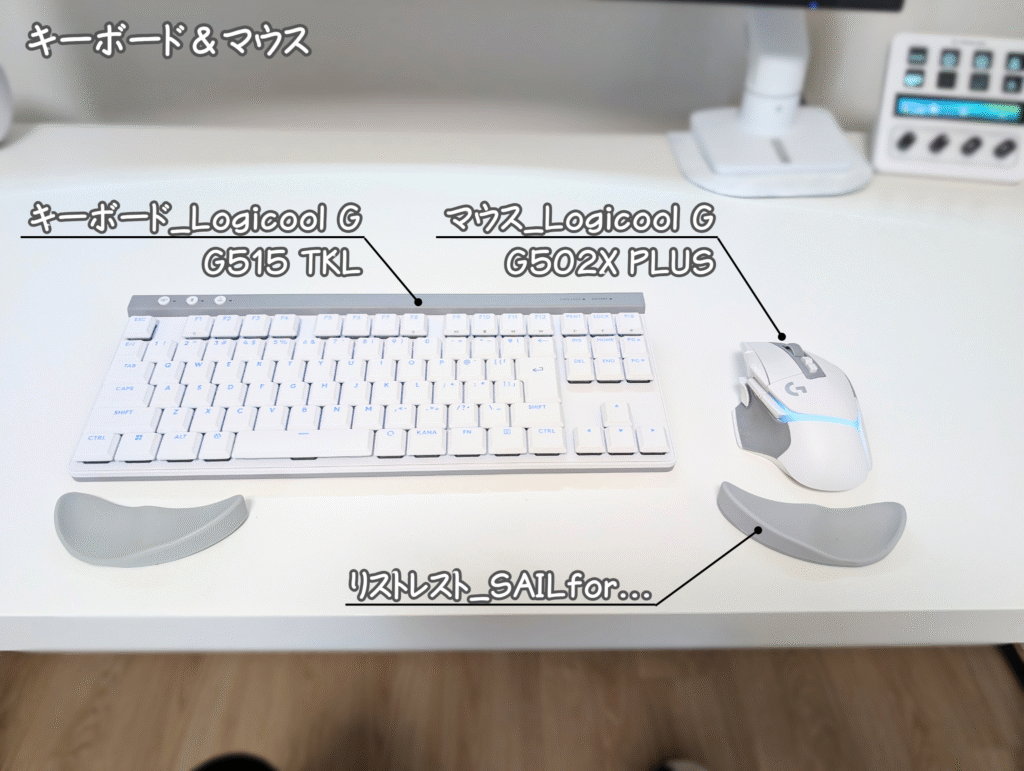

自作のデスクトップPCをメインとし、34インチのウルトラワイドモニター、愛用のゲーミングキーボードとマウス、高音質なオーディオ環境…そのすべてが最高のパフォーマンスを発揮できる状態です。

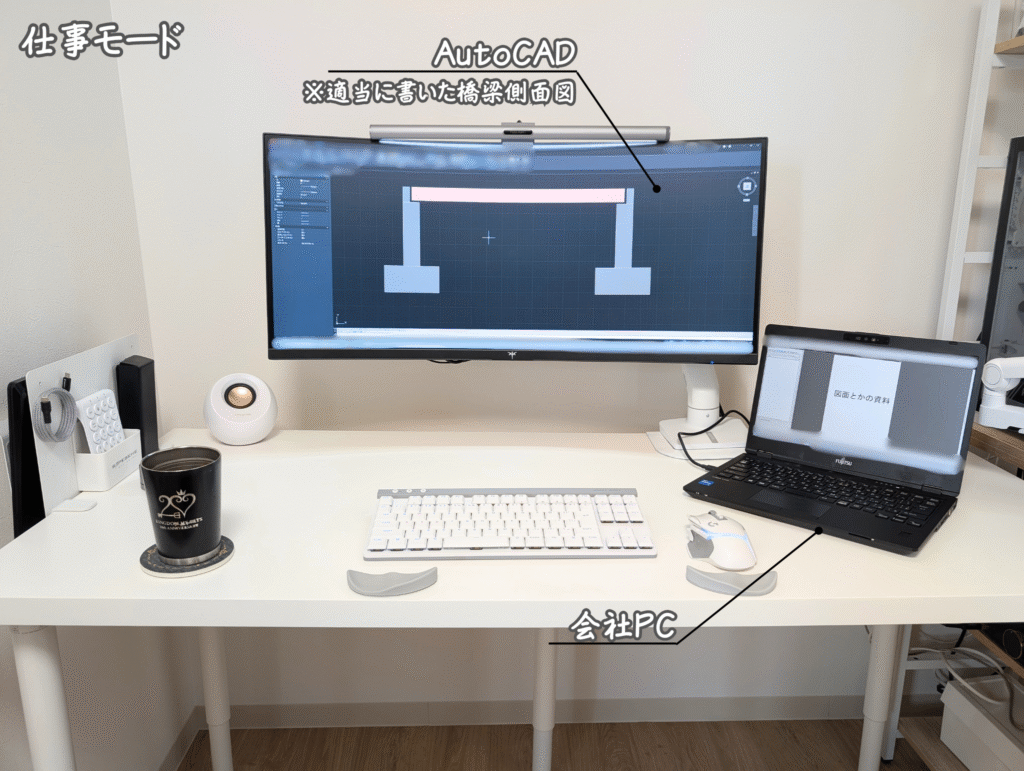

▼そして、こちらが集中して業務をこなす「仕事(テレワーク)モード」です▼

会社支給のノートPCを中心に、CAD作業や資料作成を行っています。同じキーボード、同じマウス、同じモニターを使って作業環境を構築しました。

ここで、お気づきでしょうか?物理的な配線は、ある1点を除いて、何も変わっていないのです。変わったのは、デスクサイドに置かれたノートPCが起動していることだけ。

これを実現しているのが、私のデスクの心臓部、先ほど紹介した『Anker Prime ドッキングステーション』です。

【4.【心臓部】Ankerドッキングステーションで、世界が変わった話】

「ドッキングステーション」とは、一言でいえば、PCに接続する様々な機器(モニター、キーボード、マウス、電源など)を、たった1本のケーブルに集約してくれる、超高性能な「情報のハブ」のようなものです。

全ての周辺機器は、まずこのAnkerのドッキングステーションに接続されています。 そして、ドッキングステーションからPCへ伸びるケーブルは、たった1本。

普段は、その1本をデスクトップPCに繋いで趣味を楽しみ、テレワークの時間になったら、そのケーブルをスッと引き抜き、会社のノートPCにカチッと挿すだけ。

たったこれだけで、モニターも、キーボードも、マウスも、ヘッドセットも、全ての機器の接続先が一瞬でノートPCに切り替わるのです。これが無ければ、テレワークする度に、配線地獄になってしまいます(てかなってました、、、、)

この1日数分の面倒な作業が、私たちの集中力を奪い、仕事へのモチベーションを削いでいくのです。

【5. まとめ:あなたのデスクの問題を「論理的」に解決しよう】

私のデスク環境の核心は、ドッキングステーションという「司令塔」を置くことで、複雑なシステムを、シンプルな操作で切り替えるという考え方です。

まだこのデスクも完成ではありません。もっともっと良くなる可能性を秘めてると思っています。

もちろん、あなたにとっての最適解は、ドッキングステーションではないかもしれません。 しかし、大切なのは「思考のプロセス」です。

- まず、あなたのデスク環境の「何が一番の非効率を生んでいるのか?」というボトルネックを特定する。

- 次に、そのボトルネックを解決するためのキーアイテムに、集中的に投資する。

それこそが、『ronri-gear』が提案する、論理的なデスク環境構築術です。この記事が、あなたのデスクに革命を起こす、最初のきっかけになれば幸いです。

次回予告

今回は私のデスクや、アンカーのドッキングステーションの良さについて、お伝えしました。

次回はドッキングステーションについて、より具体的に「配線図」や「使用例」を含めてお伝えしようと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

コメント